投資家さま

1 「他社500mメッシュ」v.s.「当社50〜100mメッシュ」で風況分析

A. NEDO局所風況マップ

一般投資家に小形風力発電投資プロジェクトを提案している会社の、おそらく90%以上が、小形風力発電事業候補地の風の強さや方角(風況)といった情報を収集する際に、経産省の外郭団体であるNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)が自社のホームページで無償提供している情報サービス『NEDO局所風況マップ』を使用しています。このツールで、候補地での事業が「儲かるか否か」を判断し、その判断が「可」と出れば、その候補地に「既存のメーカー製小形風車」を建てて一般の投資家に対して投資を勧誘します。

一般投資家に小形風力発電投資プロジェクトを提案している会社の、おそらく90%以上が、小形風力発電事業候補地の風の強さや方角(風況)といった情報を収集する際に、経産省の外郭団体であるNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)が自社のホームページで無償提供している情報サービス『NEDO局所風況マップ』を使用しています。このツールで、候補地での事業が「儲かるか否か」を判断し、その判断が「可」と出れば、その候補地に「既存のメーカー製小形風車」を建てて一般の投資家に対して投資を勧誘します。

B. NEDO局所風況マップの欠点

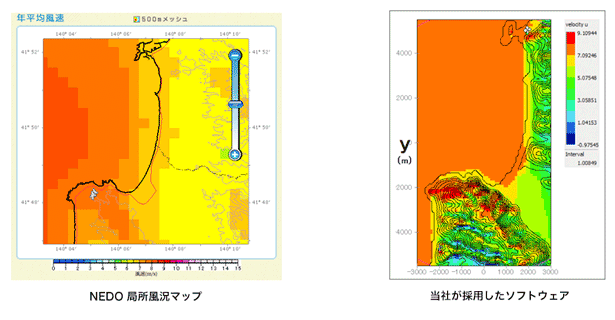

しかしNEDOの局所風況マップには大きな欠点があります。それはNEDOのツールが、ある地点での風況(風速と風向)を算定し表示する際に使われるデータは、(東西500m)×(南北500m)の格子(メッシュ)内で算出された値であるという事です。これに対して当社が採用している風況分析ソフトウェアでは、最も小さい単位で50mメッシュでの分析が可能です。

NEDO局所風況マップと当社が使用するソフトウェアの年平均風速比較

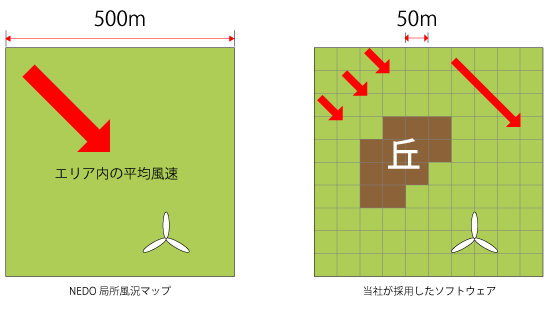

例えば、最頻風向側(北海道、青森県、秋田県の風力発電適地に於ける年間発電量の約70%は、「西〜北西」の季節風が吹く11月下旬〜3月中旬の4ヶ月の間に記録されます。)である風車建設検討地点の西〜北西側に小形風車の高さ(20m前後)よりも高い小山、丘、林地があった場合、風力発電事業にとって大事な冬期の季節風を遮り、充分な発電量を確保できません。

にもかかわらず、NEDO局所風況マップでは(東西500m)×(南北500m)という目の粗いメッシュごとの風速・風向のデータを使用しているために、すぐ西側の小山が風車に及ぼす風の効果を捉えきれません。風車建設予定地のすぐ西側にある小高い丘の影響だけでなく、たとえば、日本海沿いの海岸から風車建設予定地まで1km(1000m)離れている場合、この1kmの間にある地形のアップダウンを伝わって風車建設予定地まで、海側(西側)から吹く風がどれだけこの1kmで弱まるのか?それによってどれだけ発電量に影響を及ぼすのかという点について、NEDO局所風況マップでは解析し把握できる性能を有していません。

またNEDOの局所風況マップでは風車建設予定地における毎月及び年間の平均風速と風向を集計し表示しますが、肝腎な発電量の算定はしてくれません。

C. 粗雑な風車建設予定地の選定にご注意を!

このような欠点を持ったNEDO局所風況マップにもかかわらず、世の中の大多数の小形風力発電事業のデベロッパー各社は、風車建設予定地の選定にNEDOの局所風況マップを使用しているというお寒い状況があります。

では、なぜNEDO局所風況マップが広く活用されているのでしょうか?その理由は、NEDO局所風況マップは「無料」で利用できるからです。つまり大多数の小形風力発電プロジェクトのデベロッパーは、お客様の投資判断にとって最も大切な風車建設候補地の選定に、お金をかけずに「粗い分析」で済ませようとしています。

2 グッドエネジーの風況分析&発電量推計手法

A. 大型風車設置に活用される風況分析ソフトを使用

当社では風車の建設候補地が見つかった場合、次のような手順で候補地の評価と風車建設の「可否」を判断します。

- 1メガワット(1000KW)以上の大型風車建設候補地の風力エネルギー賦存量解析に使用されるソフトウェアで、候補地の風力エネルギー賦存量を解析します。

- その際に活用する風況の元データとして気象庁が販売している、「アメダス」が観測・収集した気象観測データを使用します。「アメダス」は全国各地に所在する気象観測ステーションで、有望な風車候補地、約100ヶ所のアメダス・ステーションにおける、過去20年間にわたる毎10分ごとの風速・風向データを購入しています。これらのデータをソフトウェアに入力し、候補地に於ける(A)年間平均風速および、(B)年間予想発電量を予測します。

B. 風車の機種ごとに発電量を予測可能

一つの風車建設候補地にどのメーカーの風車を建設するべきでしょうか?

-

多数ある形式認証を受けた機種

日本海事協会の形式認証(通称NK認証)を受けて、20年間に渡る電力の固定価格買取制度の対象になっている『小形風車機種』(小形風車型式認証登録簿)は、現在、多機種にわたります。

この中で(a)発電性能(b)価格(c)保守管理体制(d)代理店の対応等を考慮して、優れた小形風車の機種を選定するわけですが、どれが「優れた機種」かは技術の進歩に沿って毎年変化します。 -

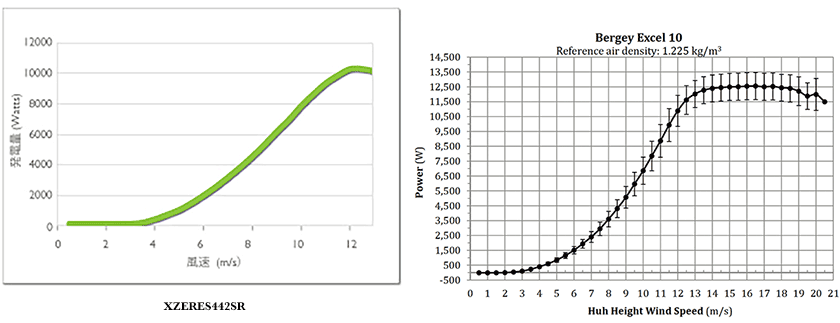

風車の機種ごとにパワーカーブを登録

当社が年間発電量の予測に利用するソフトウェアは、風車の機種ごとに異なる発電性能値を登録できるので、機種ごとの発電量を正確に予測できます。(秒速(X)mの風が吹いた際には(Y)kwhの発電ができるという対応関係をグラフに表したものを「パワーカーブ」といいます。)

機種ごとのパワーカーブの一例

3 NEDOが推奨する風車間の離隔距離を厳守

A. 望ましい風車と風車の間隔

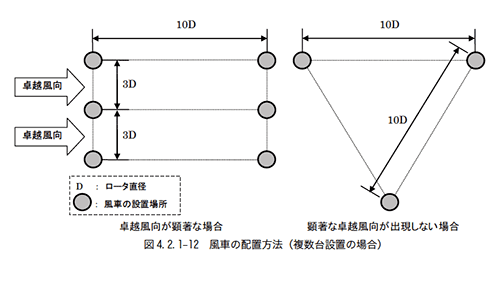

再生可能エネルギー発電機器の開発・普及の推進を担っている独立行政法人 新エネルギー産業技術総合開発機構(NEDO)が2008年に発刊した「風力発電導入ガイドブック(103ページ参照)」には、近接した土地に複数台数の風車を設置する場合には、卓越風向(北海道、青森、秋田の日本海沿岸の場合には北西方向の風になる)の風下方向に10D(風車の回転する羽の直径の10倍)の、同じく直角方向には3D(同3倍)の間隔を保って風車を設置する必要があると記しています。

このルールを厳守した場合、下記の各機種の離隔距離は次のようになります。

| メーカー名 | 機種名 | 基準出力 | ローター直径 | 10 D | 3 D |

| Bergy | EXCEL10 | 8.9 | 7.0 | 70.0 | 21.0 |

| Xzeres | Xzeres442SR | 9.5 | 7.2 | 72.0 | 21.6 |

| WinPower | GHRE19.8J | 19.7 | 15.6 | 156.0 | 46.8 |

| TOZZI | TN535 | 10.2 | 13.2 | 132.0 | 39.6 |

| C&F | CF20 JAPAN | 19.3 | 13.1 | 131.0 | 39.3 |

| HYエネルギー | HY16/19.7 | 19.7 | 15.6 | 156.0 | 46.8 |

B. 隣接する風車の設置間隔は大丈夫か?

小形風車発電プロジェクトのデベロッパーの中には、小さな土地に沢山の風車を立てて投資家に推奨しているケースが多々見受けられます。これは、自社で開発する隣接した敷地に、間隔を充分にとらずに複数の風車を設置し、限られた土地の中に無理やり狭い間隔で配置したプロジェクトを開発しています。この場合、風下側に設置された風車は、単独設置の場合と比較して発電量が低下します。小形風車のデベロッパーは、プロフェッショナルとしてこのルールを当然知っていると見なされます。知っていながら風車間の離隔距離を充分に確保せずに、風下側風車又は隣接する卓越風と直角方向の風車の発電量が、その風力発電プロジェクトの販売業者が説明する「予想発電量」を大きく下回る場合、この販売業者は風車を購入した顧客から訴訟される可能性があります。その場合、おそらく敗訴して多額の賠償責任を負わされる可能性があるでしょう。

C. グッドエネジーはNEDO推奨の風車間の離隔距離を厳守

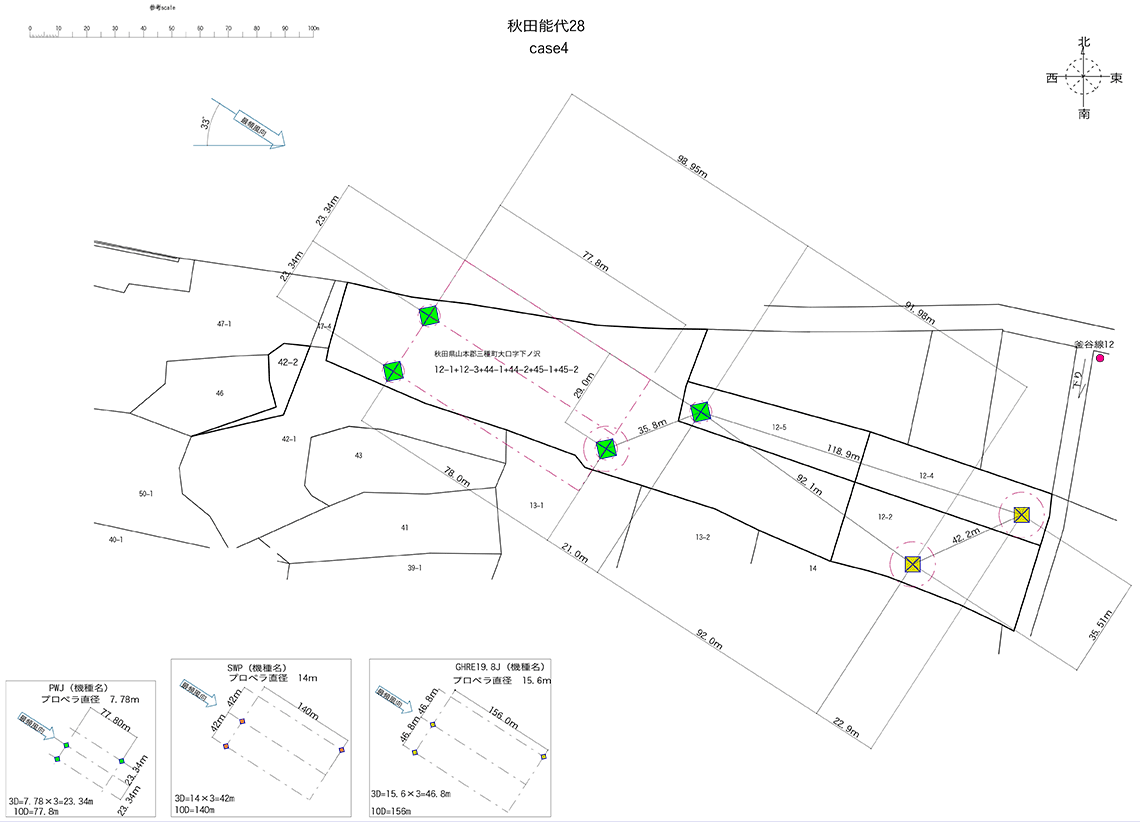

グッドエネジーはNEDO推奨の「10D - 3D」ルールを厳守した風車の配置・設計を行っております。当社が行った風車配置図の事例をご紹介します。

小形風力発電事業への投資に興味のある方は、自分が購入を検討している風車の機種や予想発電量、機種等の事だけでなく、必ず現場を訪問し隣接地に他の風車の建設予定がないかどうか、その離隔距離が充分かどうかを確認して下さい。